Dirt: l’anima ritrovata dagli Alice In Chains trent’anni dopo

Il 29/09/2022, di Alessandro Ebuli.

In: The Birthday Party.

Il 29 settembre 1992 per gli Alice In Chains è una data importante. Dopo un album straordinario e potente quale fu ‘Facelift’, seguito poco dopo dall’Ep semiacustico ‘Sap’, viene pubblicato ‘Dirt’, disco figlio dell’alienante tossicodipendenza del vocalist Layne Staley, un personaggio che nel tempo si è rivelato essere molto più di un semplice frontman in una band fondamentale per il movimento Grunge nato negli States nei primi anni Novanta.

Non dobbiamo girarci troppo intorno: ‘Dirt’ è un capolavoro assoluto del suo tempo, ma in grado di reggere gli anni che passano. Un album per certi versi assai diverso dallo stile compositivo dell’epoca, di certo molto diverso dai suoi fratelli maggiori e mi riferisco in primis al suo predecessore ‘Facelift’, fatto di urgenza compositiva e cattiveria, e degli evergreen usciti l’anno precedente: ‘Badmotorfinger’ dei Soundgarden, ‘Nevermind’ dei Nirvana, ‘Ten’ dei Pearl Jam, e mettiamoci anche ‘Gish’ degli Smashing Pumpkins, pur se indirizzato a sonorità meno avvezze al Rock in senso stretto. Tutti album molto diversi tra loro ma uniti dalla provenienza geografica delle band in gioco; qui ‘Dirt’ supera il limite autoimposto dal cosiddetto Grunge ed esce in parte dai suoi canoni per esplorare territori più vicini all’Hard Rock, ma anche alle ruvidezze di certo Heavy e Thrash Metal – probabilmente nell’uso della chitarra e limitatamente ad alcune asperità nei suoni, non certo in cavalcate o assoli al fulmicotone di musicisti quali Kirk Hammett, per essere chiari. Ma anche venature Psych Rock o Shoegaze – si prenda ad esempio ‘Rain When I Die’ – che comunque sempre di variazioni al tema del Rock trattasi. Un disco figlio della tossicodipendenza, dicevo, in cui i testi di Staley e Cantrell racchiudono e raccontano un mondo fatto di oscurità e dolore, di solitudine e fughe, di discese apocalittiche nei deliri dell’eroina e di risalite velocissime verso l’Olimpo del Music Business, risalite che grandi di quel tempo hanno pagato con la vita, leggasi Kurt Cobain.

Layne Staley morirà undici anni dopo e curiosamente nella stessa data – il cinque aprile – senza mai essere riuscito a sconfiggere quei dèmoni che già durante la scrittura lo avevano fatto scivolare giù nel buco.

‘Down In A Hole’ è il brano probabilmente rappresentativo di tutto ‘Dirt’, in cui le parole di Cantrell raccontano una condizione di enorme disagio e pena (Down in a hole/and I don’t know if I can be saved).

Musicalmente il brano si presenta nella forma di uno slow-mid tempo che grazie all’apparente morbidezza dei suoni nasconde una capacità di suscitare una intensa emozione mista ad alienazione e dolore. Ed è proprio grazie a questo lento incedere che il brano entra nelle corde dell’ascoltatore e lo lascia stranito, ammaliandolo pur facendolo entrare in quel buco di buio e disagio. Del resto ogni brano di ‘Dirt’ racconta di fragilità e dolore, prendete ‘Sickman’ che fin dal titolo è esplicativa e già nel suo inizio nervoso sembra volerci scuotere con violenza, eppure torna a rallentare e cullarci nell’oblio della sofferenza. Poi torna a correre, ma la discesa è iniziata e non c’è possibilità di ritorno. Staley intona una litania disturbante che poi null’altro è che il suo stile personale fatto di acuta sensibilità trasposta in musica. Quello che più di altro emerge è l’interpretazione di Layne Staley che non si limita a cantare i brani, ma li interpreta in funzione dello spirito del testo. Si noti qui la particolarità, nella sua performance vocale Staley non asseconda la musica, ma viceversa è la musica a crescere e decrescere in funzione delle evoluzioni nella voce del cantante. ‘Rooster’ è esplicativa della mia affermazione., nasce come un brano nostalgico scritto da Cantrell e dedicato al padre soldato in Vietnam; si tratta di una ballad, non v’è dubbio, ma il crescendo musicale si avviluppa ad una disturbante violenza sonora in cui la chitarra di Cantrell e la voce di Staley corrono e si rincorrono, ma l’una a favore dell’altra, come due mani si sfiorano e si stringono per non perdersi. Di fondo è questo il significato neppure troppo nascosto dell’intero album, aiutarsi nel feroce perdurare del dolore passato, presente e futuro.

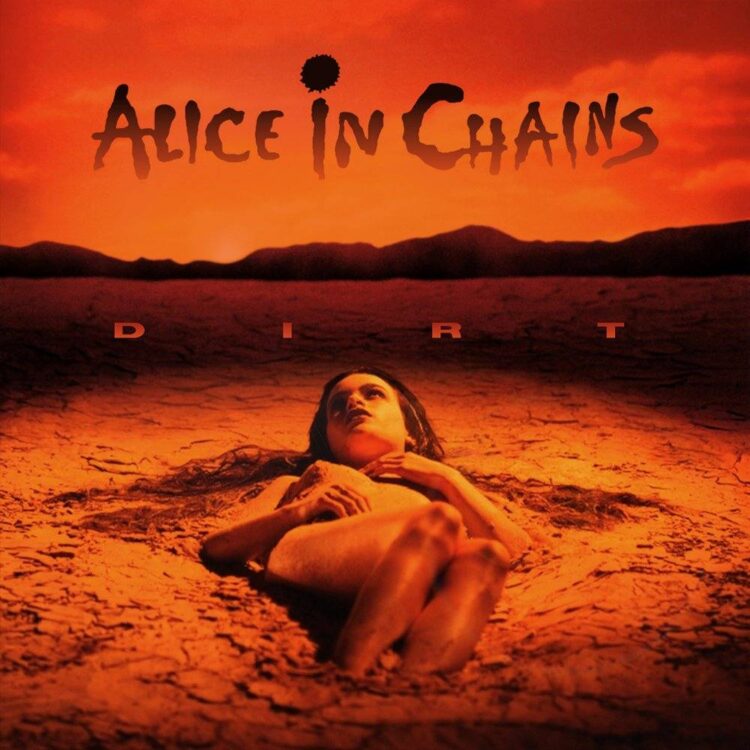

Prendete l’opener ‘Them Bones’ (I believe them bones are me/Some say we’re born into the grave/I feel so alone/Gonna end up a big ol’ pile of them bones), dove la parte musicale è Rock’n Roll duro e puro ma con venature al limite della Psichedelia, in cui si intuiscono gli intenti dei musicisti. Più diretta e spinta ‘Dam That River’ nella quale il testo vuole essere un canto di protesta contro chi quel dolore, quella sofferenza, quelle alienazioni le ha instillate. Poi c’è la decadenza di ‘Junkhead’, un racconto di uno spaccato di vita alla ricerca della droga; ‘Dirt’ (la titletrack’) è invece un lento risorgere da quella stessa terra che ci ha inghiottiti, un passaggio, forse un trapasso non completamente compreso – in questo si veda ma soprattutto si “legga” la cover del disco, mai come in questo caso rivelatrice di un contenuto tanto umano quanto vivo. ‘God Smack’ è un brano incalzante, con un uso atipico della chitarra per Cantrell e in particolare della voce per Staley che ci regala un tremolo costruito per conferire enfasi ai versi iniziali del pezzo. Liricamente si tratta di un momento di riflessione, come se in prossimità della fine del disco si debba fare il punto della situazione, tracciare una linea per ricomporre il puzzle della propria esistenza. ‘Untitled’ è un esperimento per il quale vi rimando agli Hammer fact, mentre ‘Hate To Feel’ prosegue sulla stessa linea di ‘God Smack’. Qui però Staley si chiede cosa stia accadendo, cosa sia andato storto, ed ecco che la congiunzione con ‘God Smack’ ha senso alla luce dell’indagine che il cantante fa su se stesso – ma ognuno di noi potrà farlo calandosi nei solchi lirici di ‘Dirt’ – attraverso le parole del testo.

Arriva però il momento di fare i conti con la propria condizione ed ‘Angry Chair’ lo fa con l’immagine di un uomo seduto sulla propria sedia arrabbiata, attorniato da mura che opprimono, da dolori fisici e da allucinazioni tutt’intorno. Il ritmo incalzante di questo brano è esso stesso opprimente, a tratti pare di trovarsi dinanzi alle lugubri composizioni tipiche del Gothic Rock, in cui il basso pulsante fa da ponte tra le alienazioni proprie dell’individuo e il volontario giogo ipnotico dato dalla musica. Quindi si affonda la lama nell’ultimo brano in scaletta: ‘Would?’, un concentrato di musica graffiante e disturbante in cui sarà l’interrogativo a lasciare aperte le porte di una percezione temporale relativa alla condizione dell’individuo; domande che di filosofico non hanno nulla, ma che al contempo pongono sul pino della riflessione l’ascoltatore. If I would, could you? è la domanda che Staley grida al termine della canzone, un finale lasciato volontariamente aperto così che la domanda possa risuonare nel tempo e trovare, chissà, differenti risposte ogni qualvolta ci si trovi ad ascoltarla.

In tutto questo non ho parlato della sezione ritmica di Mike Starr e Sean Kinney. Un combo millimetrico che sorregge, accompagna, dilata tempi e ritmi, apre strade in cui Cantrell e Staley possono muoversi liberamente, certi del fatto che ogni loro mossa sarà totalmente appagata. Mike Starr abbandonerà la band nel 1993 e purtroppo passerà a miglior vita nel 2011.

‘Dirt’ è un album epocale, un concentrato di suono e lirismo fuori dal comune. Molti album pubblicati intorno al 1992 hanno retto il confronto con l’inesorabile passare del tempo, ma pochi come ‘Dirt’ hanno mantenuto saldi i propri contenuti lirici, soprattutto se messi in parallelo alle domande che usualmente ci poniamo nel corso della nostra vita. Ed è esattamente ciò che ci si aspetta da un grande album, la capacità di restare attuale a distanza di anni o decenni, come in questo preciso caso. Un album profondo, liricamente intenso e musicalmente vario che merita di essere riscoperto e quale momento migliore se non il festeggiamento dei suoi primi trent’anni?

Probabilmente il punto più alto della carriera degli AIC, nonché uno dei migliori album in assoluto non soltanto del circuito Grunge, ma del Rock degli anni Novanta.

Hammer Fact:

-La voce sul brano ‘Untitled’ della durata di soli quarantatré secondi è di Tom Araya. Jerry Cantrell chiese a al cantante degli Slayer, amici degli Alice In Chians dai tenti del Clash Of The Titans tour del 1990, di lasciare un marchio indelebile nel suo stile e quale migliore di un urlo? Quindi Araya si diletta in una delle sue performance e spezza l’incedere del disco gridando le parole “I’m Iron Gland” al microfono.

-Grazie al fatto che la citata ‘Untitled’ non è inserita nella grafica del retrocopertina di ‘Dirt’ ed è dunque da considerarsi a tutti gli effetti una “hidden track”, la posizione delle successive canzoni sarà diversa da quella reale. ‘Hate To Fell’, la traccia numero undici, nella tracklist apparirà invece alla numero dieci, e così via fino per le restanti tracce dell’album.

-Il brano ‘Down In A Hole’, originariamente posizionato in tracklist alla numero undici (quindi la penultima prima della chiusura dell’album) in alcune stampe e in tutte le piattaforme digitali è invece posizionata tra ‘Rain When I Die’ e ‘Sickman’.

-La straordinaria copertina di ‘Dirt’ nasce dall’idea della band di avere una donna in parte sepolta nel deserto e l’intento originario era quello di dare all’immagine quell’ambiguità che non permettesse di capire se la donna rappresentasse una persona viva o morta. La foto è stata scattata da Rocky Schenk che ha creato l’immagine su indicazione del direttore di fotografia Mary Maurer. La scelta della donna per la foto è ricaduta sulla modella e attrice Mariah O’ Brian.

Line up:

Layne Staley: Vocals

Jerry Cantrell: Guitar, Vocals

Mike Starr: Bass

Sean Kinney: Drum

Altri musicisti:

Tom Araya: Voce

Tracklist:

01. Them Bones

02. Dam That River

03. Rain When I Die

04. Sickman

05. Rooster

06. Junkhead

07. Dirt

08. God Smack

09. Hate To Feel

Hidden track: Untitled

10. Angry Chair

11. Down In A Hole

12. Would?

Ascolta il disco su Spotify